農は命の土台であり、文化の土台です。夏の青々とした水田や、冬にたわわに実をつけたみかん畑などの風景に、郷愁を感じるのは筆者だけではないでしょう。しかし、農業人口の減少、後継者不足、自給率の低下など、現在の日本の農は多くの課題を抱えています。2025年の米の価格は前年のほぼ倍となり、農と食の課題は私たちのすぐ目の前に突きつけられています。

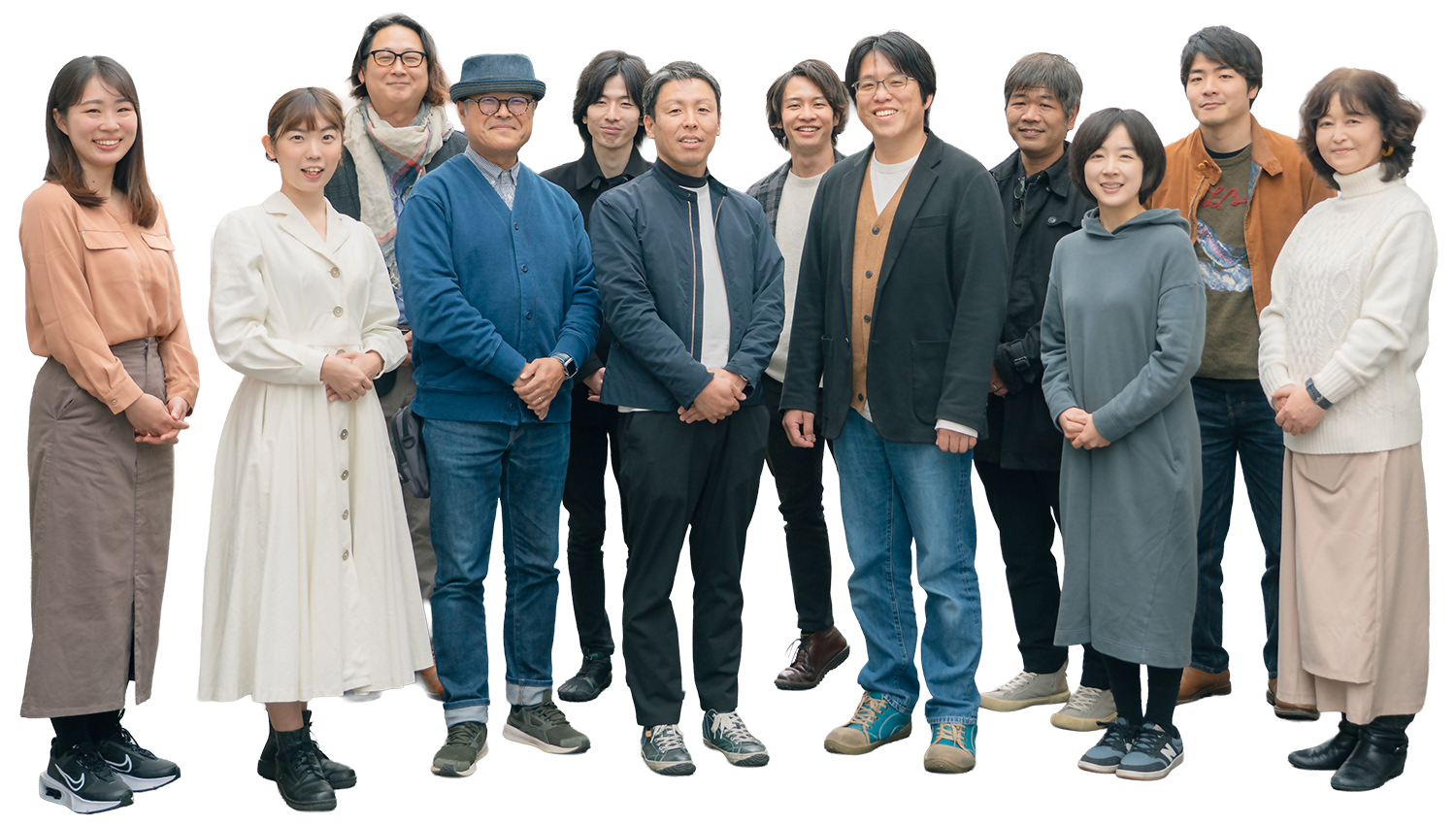

2023年に誕生したびんご農業女子会は、備後地域の農のかたちを変えていこうとしている女性のグループです。農家だけでなく、農に興味を持つ多種多様な職業の女性たちが集まって活動しています。

2025年のメインテーマは『農の推し活』。

明るくパワフルなびんご農業女子会とはどのような会なのか、そして何を目指しているのかを紹介します。

記載されている内容は、2025年8月記事掲載時の情報です。現在の情報とは異なる場合がございますので、ご了承ください。

Ads by Yahoo! JAPAN

目次

広島市内でマルシェ開催

2025年6月29日、広島アルパークの無印良品にて、びんご農業女子会としては2回目、福山市外では初のマルシェが開催されました。採れたて野菜の販売と、びんご農業女子会の野菜を使ったピクルスづくりのワークショップに、多くのお客様が訪れました。

「手をかけて作ったおいしい野菜を適正な価格で売れるようにしたい、そうでなければ農家の経営は成り立たない、と感じています。そのための方法のひとつが、自分たちの手で消費者に野菜を届けられるマルシェの開催でした」とびんご農業女子会の会長である西本由佳(にしもと ゆか)さんは笑顔を見せました。

ここに至るまでにはどのような経緯をたどってきたのでしょうか。

会長の西本さん、副会長の先家茉子(せんげ まこ)さんと吉井知世(よしい ともよ)さんの3人に話を聞きました。

きっかけは「農場のトイレ問題」

全国には女性農業者のための会が多くあります。後押ししたのは、2013年からスタートした農林水産省の「農業女子プロジェクト」でした。

びんご農業女子会発足

先家さんは、アジア野菜を栽培する農家です。

女性の農業者の会を作れば補助金がつき、会としての活動ができることに興味を持った先家さんは、2023年に「びんご農業女子会」を発足させました。

「女性も農作業の担い手であり、家族のために野菜を買う立場でもあります。農業には多様な視点やアイデアが欠かせません。しかし、既存の農業者の集まりに参加するのは男性。女性のつながりを作りたかったのです」と先家さんは振り返ります。

「女性が農業をするための環境は、整っているとはいえませんでした。たとえば、広い農場にはトイレがないことが多く、働きやすい場所ではありませんでした。とくに女性はトイレのための移動を余儀なくされていました」

会を進めるにあたり、先家さんは野菜の仕入れを通して付き合いのあった吉井さんに相談しました。

スリランカカレーの店「サマンピッチャ」を営む吉井さんは、出版やホテル業界での勤務経験があり、多くの農家とのつながりもあったからです。

先家さんの話を聞いた吉井さんは快く広報担当を引き受け、びんご農業女子会の発足を周知するためのチラシを作りました。

そのチラシを見て参加した一人が、請負農家としてお父さんと二人で8反の畑と8町の田を作っている西本さんです。

「1年365日畑に出ている私にとって、定期的に話ができる場は魅力的でした。最初のお茶会には30人ほど集まりました」と西本さんは振り返ります。

1年目の活動は3回。8月と12月にお茶会を、10月に岡山農業女子会を視察する研修会をおこないました。

「岡山農業女子会は全国でも早い段階にできた会で、先行事例として参考にしたいと思ったのです。この視察を経て、私たちの目指すコミュニティが見えてきました」と先家さん。

この頃のお茶会では激しい議論が繰り広げられた、と吉井さんは笑います。

「農薬は悪だと思っている人たちと、農薬を使わなければ農業が成り立たないと思っている人たちが、どちらも譲らないんです。けれども、お互いの話を聞くうちに、農家には当たり前でも一般の人が知らないことがあるとわかってきました。

たとえば学校給食で1日に1,000食も作るためには、野菜を加工する機械を使います。給食用の野菜は機械に通る大きさでなければいけません。大きさのばらつきを抑えるために、農家は農薬を使わざるを得ないのです。

そういった話に興味深く耳を傾けてくれる姿を見て、農家だけではなく農に興味がある人たちで会を構成することに、大きな意義を感じました」

事務局を立ち上げた2年目

2年目は、事務局を立ち上げることがおもな活動でした。

会長には西本さん、副会長に先家さんと吉井さんが就きました。

また、外部アドバイザーに、産業支援コーディネーターの村上圭子(むらかみ けいこ)さんと、養鶏農家の長嶺充(ながみね みつる)さんを迎えました。

この年は3回の研修会を実施しています。農業をビジネスとして続けていくためには、売り方を学ぶ必要があると考えたからです。

1回目に加工とは何かを学び、2回目に6畳ほどの工房で加工をしている現場を見学し、3回目は6次化に成功している講師を沖縄から呼びました。

「とくに3回目は、非常に刺激の多い研修会でした」と吉井さんは笑います。

「まず作るより先に、どこで誰にどのようなコンセプトで売るのかを考えなければいけない、と戒められました。とりあえず手元に過剰に野菜や果物があるからと加工したって、結局過剰在庫になるのがオチだと。

果物を作っている人はすぐジャムにしがちだけれど、何十個も並んだ同じようなジャムの中から消費者があなたのジャムを選ぶ理由は何?と言われて、加工品開発の難しさとおもしろさを学びました」

西本さんが続けました。

「規格外の野菜や余った野菜を捨てるくらいなら、安く売ったり無料で配ったりすればいい、と言う人もいます。けれどもそれでは農家の経営は成り立ちません。

安い野菜ではなくおいしい野菜を、プライドを持って栽培している農家の野菜を、推しを推すように選んでくれる人を増やしたい。そのために、特色のある加工品を開発したいと考えています」

2024年11月からは、中国新聞で2か月に1回、「農と私と。びんご農業女子会」のコラム連載が始まりました。ライター経験のある吉井さんと長嶺さんが交代で執筆しています。農業環境の整備や企業が農業に参入するケースなど、テーマに合わせて毎回一人の会員にフォーカスし、その活動を紹介中です。

現在、多くの人が注目する記事となっており、連載の継続が決まっています。

やりたいことができるようになった3年目

「これまでの2年間は会を作るための活動が中心で、3年目の今年からようやく会としてやりたいことができるようになった感があります。今年のメインテーマは『備後地域の農の推し活』。一人ではできなかったことをみんなでしていきます。

まずは農業を知ってもらうため、お茶会に土いじりを組み込みました」と先家さん。

2025年6月のお茶会は、西本さんの畑からスタートしました。

前日の雨でぬかるんだ畑に集まったのは10人あまり。この日の作業はじゃがいも掘りです。

株の根元を持って引き抜くと、土の中からじゃがいもが現れました。

ほとんどのじゃがいもはまだ土の中に残っているので、ていねいに掘り出します。

表面の湿り気を軽く乾かしてからじゃがいもを集めました。

この日、収穫したじゃがいもは数百kg!4月下旬に植え付けた50kgの種芋が2か月でこれほどのじゃがいもになったことに、驚く声が上がります。

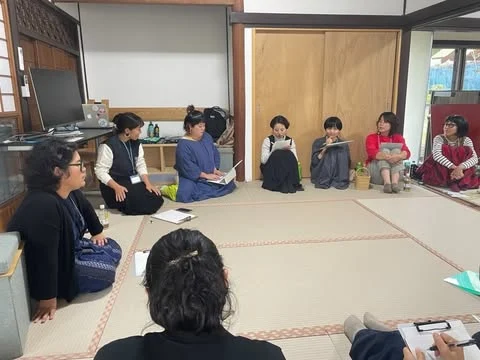

ライスセンターへ移動してお茶にしました。

この日は新規会員申し込みのお茶会でもあったので、最初にそれぞれが自己紹介をします。

介護職、保健師、農家手伝いアルバイト、学生などさまざまな職業の人がさまざまな理由で参加していました。参加理由も、農業体験がしたい、食べ物の作られ方に興味がある、などバラエティに富んでいます。

びんご農業女子会のこれまでの歩み、マルシェのこと、次の新聞連載のテーマなどを話す皆さんの楽しそうなこと!

できたばかりの、びんご農業女子会のユニフォームも登場しました。イラストレーターの木村桃子さんがデザインしたロゴをあしらったTシャツです。明るく楽しく作業する女性たちのイラストは、皆さんの雰囲気そのものだと感じました。

さまざまな人がいるから変化が起きる

3年目の2025年現在、会員数はおよそ40人になりました。

農家ではない会員がいることがびんご農業女子会の特徴であり、強みだと3人は声をそろえます。

「クワイを栽培する西本さんや、アジア野菜を栽培する先家さん、耕作放棄地の課題に取り組む髙橋さんなど、魅力的な活動をしている会員農家さんをさらに推したいです。

そして、無農薬野菜がほしいレストランや新鮮な野菜がほしい人などと農家をつなぐのが、私の役目」と吉井さん。

「会員さんが増え、ワクワクするアイデアがたくさん出てくるようになりました。農の予定を書き込みやすいカレンダーを作りたいし、加工品開発も進めたい。とはいえ、時間は限られていて、会員さん全員のやりたいことをすべてやれるわけではありません。今の一番の目標は、継続することですね」と西本さん。

「行政や民間とも連携し、耕作放棄地問題や後継者問題などの目の前にある課題に、取り組んでいけたらと思っています。びんご農業女子会が縁で今まで出会わなかった人と出会って、そこから何か化学反応が起きたらおもしろいですよね」と先家さん。

びんご農業女子会に注目し、協力してくれる人や企業も着実に増えてきています。熱い化学反応が、すでにあちこちで起きていると感じました。