2025年1月、世界で初めて「ばらの香り」がするワインが誕生しました。

ばらから見つけた酵母を使って醸造したワインの名は「ローズマインド」。

2025年5月に開催される世界バラ会議で、福山の新たな味として参加者に提供される予定です。

このワインがどのようにして生まれたのか、福山大学生命工学部の久冨泰資(ひさとみ たいすけ)教授に聞きました。

記載されている内容は、2025年5月記事掲載時の情報です。現在の情報とは異なる場合がございますので、ご了承ください。

Ads by Yahoo! JAPAN

目次

ばらの香りのワイン「ローズマインド」

「華やかでフローラルな香りを感じました。これまでのばら酵母で造ったワインと比べるとさらに重厚さが出ているのですが、それでいて飲み口が爽やかで豊かな気持ちになります。ばら酵母の本領発揮といったところでしょうか」

久冨教授は、世界で初めてのばらの香りがするワイン「ローズマインド」を飲んだときの感想をこう教えてくれました。

ローズマインドを開発したのは、久冨教授の研究室と世羅町の「せらワイナリー」、そして福山市の食品会社である「ぬまくま夢工房」の三者です。

「2019年に福山のばらから見つけた『ばら酵母』を商品化することに成功しました。これまでパンやワイン、日本酒などに使っていただいています。

しかし、一般のかたはばら酵母と聞くと『じゃあ、ばらの香りがするんですね』とおっしゃるんです。ですが、当時のばら酵母は単なる『福山のばらから採取した天然酵母』で、香りはありませんでした。福山の新しい特産品を造るには、ばらの香りのする酵母を見つける必要があると思いました。

試行錯誤を重ね、香りの強い酵母を選び出したのは2023年。この酵母を使って仕込んだワインを1年寝かせ、2025年1月から販売したのがこの『ローズマインド』です。

ようやくばらの香りのワインができた。皆様の期待に応えられたのがうれしかったですね」

このワインができるまでの12年間を、久冨教授の視点から振り返りましょう。

産学官連携の「福山ばらの酵母プロジェクト」

ばらのまち福山の歴史が始まったのは、1956年です。

「戦争で荒廃したまちに潤いを、人々の心に和らぎを」と、現在のばら公園近くに住む人々が、ばらの苗を植え始めました。

それ以来、市内にはばらを愛する人々が増えていきます。1968年には第1回のばら祭りが開催され、ばらは正式に福山の市の花になりました。

「ばらを観賞するだけでなく、バイオの力でばらに関わる新しいものができないだろうか?」

2013年、久冨教授のもとに福山市から相談がありました。

久冨教授が提案したのは、ばらの花から酵母を採取し、その酵母を商品開発に利用することでした。

福岡県出身の久冨教授は、がん研究に興味を持ち、九州大学に進みました。大学での学びから、複雑な生命現象を解明するには微生物の研究が必要だと感じ、名古屋大学の大学院で酵母の研究を始めたそうです。

1988年の福山大学着任後も、日本固有の野生酵母の性質を研究してきました。

生物学的にいうと酵母とは単細胞で核を持つ菌類をまとめた呼びかたで、およそ1,500種が知られています。

そのなかでもとくに、酒やパンづくりなどに用いられてきたものを、一般的に酵母(イースト)と呼びます。人々は、顕微鏡で酵母の姿を確認するよりもはるか以前から、酵母による発酵を利用していました。

酵母の種類によって、できる食品の風味が変わることも知られています。安定した食品を製造するために、酵母メーカーはワインに適したワイン酵母、パンに適したパン酵母などの株を、純粋培養して供給しています。

一方、果物や穀物から起こした天然酵母を利用したパンを好む人も少なくありません。天然酵母の種類ごとに、独特の香りや風味を楽しめます。

酵母研究を続けてきた久冨教授の直感は、ばらのなかにはおもしろい酵母がいるはずだ、と告げていました。

もしもこれまでに知られていない酵母が福山のばらの花から見つかれば、その酵母を使って今までにない風味のワインやパンができる可能性があります。

そのワインやパンは、福山の新しい特産品となるかもしれません。

福山のばらから酵母を探そう。

福山市と久冨教授、そして実用化する企業とが手を携えた「福山ばらの酵母プロジェクト」が始まったのです。

ばらから酵母を見つけるまで

ばらの花から酵母を探すと一口でいっても、そのために必要な作業は膨大なものとなります。コツコツとこの大変な作業を進めたのは、久冨研究室の学生たちでした。

ばらを用意したのは福山市園芸センターなどです。さまざまな品種のばらのなかから、色や大きさ、花びらの数などが異なる50種類を選びました。

一般的にばらの栽培には、病気や虫の対策のため薬剤を用います。しかし、薬剤が酵母に影響を与えてしまう可能性があるため、花の採集前には薬剤を止めて育ててもらいました。

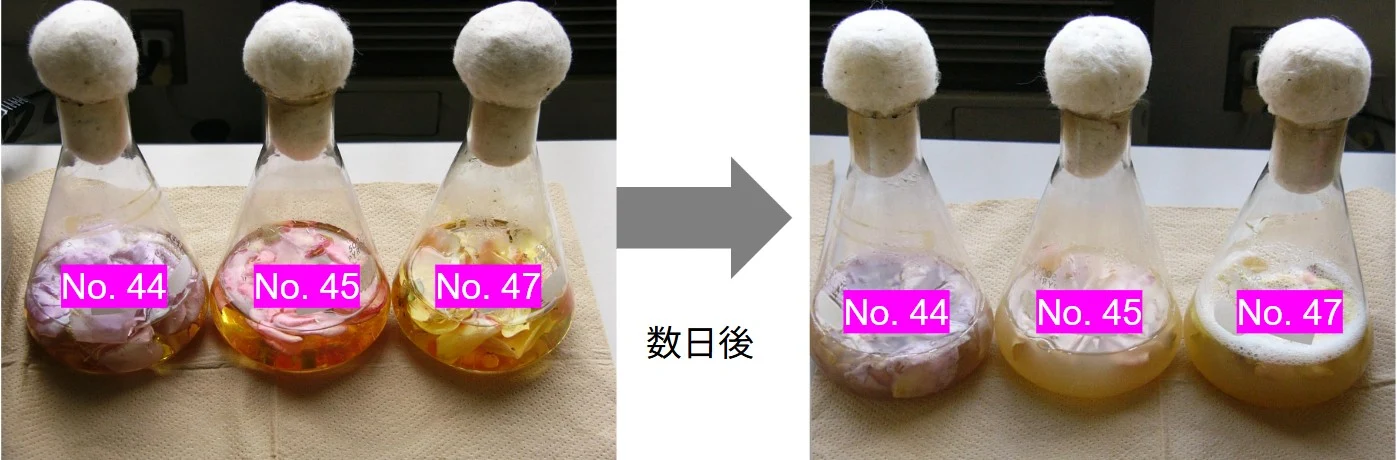

そうして採取した花を液体培地に入れ、室温で数日から1か月置きます。

培地が濁っているのは、いわゆる「腐った」状態です。そのなかには、ぶくぶくと泡が立っているものがありました。

泡が出ているのは、発酵によって二酸化炭素が発生しているしるしです。つまり、多くの泡がある培地には発酵力の高い酵母がいる可能性があります。

この液体培地には、酵母以外のさまざまな微生物も混じっています。

そこで、液体培地の一部を少しずつ希釈しながら寒天培地に塗りつけていき、分離培養して酵母だけを取り出しました。

このようにして見つけた酵母は1,305株になりました。

次に試したのは、ホームベーカリーを使って実際にパンを焼くことです。

次から次へとパンを焼いた結果、パンを焼くのに適している酵母が8株に絞られました。

8株の酵母からできたパンには、柔らかいもの、香りが強いもの、もちもちしたものなどの個性がありました。酵母の個性が、パンの個性になって現れているのです。

これらの酵母を分析したところ、ミスターリンカーンという赤いばらから採った酵母(リンカーン酵母)が、一般的に食品の発酵に用いられている酵母と同じ種の新株であることがわかりました。

さらに詳しい分析から、安全性にも問題がないことがはっきりと確認できました。

50種類のばらから採った1,305株の酵母から、食品製造にもっとも適した酵母として「リンカーン酵母(以下、「ばら酵母」と記載)」を選び出したのは、2016年のことでした。

次に、ばら酵母がワインづくりにも使えるかどうかを、世羅町のせらワイナリーの協力のもと確かめることにしました。

2016年の秋、マスカットベリーAのブドウを使って最初の仕込みをおこなったところ、数か月後に深い味わいのワインができたのです。

パンだけでなくワインにも使えることがわかり、ばら酵母を使ってさまざまな新しい商品を造れる可能性が広がりました。

「ホシノ薔薇酵母パン種」として実用化

久冨教授たちは、実験室で培養したばら酵母をまちのパン屋さんに使ってもらい、イベントでの試験販売などを重ねました。香りや食感、味に特徴のあるパンは非常に好評でした。

しかし、実験室で用意できる酵母の量には限りがあります。ばら酵母のパンを多くの人に食べてもらうためには、工業的に増産し、乾燥して粉末にした「パン種」の開発が必須でした。

パン種開発のために協力を仰いだのは、天然酵母のパン種製造技術を持っている東京の会社です。

ところが、会社の高い技術をもってしても、ばら酵母の乾燥はなかなかうまくいきません。何度試しても、途中で酵母が死んでしまうのです。

しかし、久冨教授はそこに大きなヒントがあると気づきます。

乾燥の工程と、その後の保存の工程では冷蔵が必要でした。

その工程で死滅してしまうということは、ばら酵母は低温に弱いのだ。では、低温に耐性のある株を選別すればいいのではないだろうか。

そこで、ばら酵母を低温に置き、わずかに生き残った株だけを選んで培養を繰り返して、低温耐性の株を得たのです。

この株はついに乾燥の工程をクリアし、ようやく念願のパン種ができました。

2019年、東京で開催された国際食品工業展に、完成した「ホシノ薔薇酵母パン種」を出展しました。パンにもっちりした食感を与え、小麦粉本来のうまみを引き出すばら酵母は、大きな注目を集めます。

このパン種は現在もぬまくま夢工房が販売しています。各地のパン屋さんやピザ店などはもちろん、日本酒の製造にも使われるようになりました。

ばらの香りを求めて

ばら酵母は、乾燥粉末ができたことによって広く使われるようになりました。

しかし、「ばら酵母」の名前を聞いた人は、ばらの香りを期待します。次の課題は、ばらの香りがするばら酵母を見つけることでした。

久冨教授たちは何度も何度も実験を繰り返し、ばら酵母のなかから、ばらの香りを多く合成する株を選び出しました。

この新しい酵母で実際にワインを造ってみると、華やかなばらの香りだけでなく、フルーツのような香りもします。豊かで素晴らしい香りです。

分析の結果、ばらの香りだけではなくバナナやメロンの香りの成分も多く含まれていることがわかりました。

福山ばら酵母プロジェクトが始まってから、12年経った2025年1月、ついにばらのまち福山らしい、ばらの香りのワインが市販されました。

2,400本造ったワインは非常に好評で、すでに品薄とのことです。

ばら酵母が造る新たな商品

現在、愛媛県新居浜市(にいはまし)の会社ではビールの醸造が進んでいます。

「ビールの元になるのは、ブドウ糖ではなく麦芽糖なので、ワインとまったく同じようにはいきません。再び、ばら酵母のなかから麦芽糖を分解しやすい株を探し出しました。

試験醸造してみると、非常にフルーティーな、トロピカルフルーツのような香りのビールができたんですね。

分析の結果、普通のビール酵母を使ったビールと比べると、香り成分が豊富に含まれていることがわかりました。これらの成分が複合的に作用して素晴らしい香りになっているようですので、今、本醸造に入っている段階です」

ばら酵母は福山だけではなく、他の地域でも使われているのです。

「自分の研究が実用化されたことは、研究者としてうれしいですね。

野生酵母を採取してワインやビールなどに応用する研究は、長年基礎研究をやってきた私には非常におもしろいものでした。基礎をやってきたからこそ、学術的な背景も確かめながら応用研究を進められました。

協力してくださった企業や福山市、市民のみなさん、そして実際に実験を進めてくれた学生たち、マスコミのみなさんなど、本当に多くの人のおかげでここまでやってこられました。

ばらの香りの酵母ができて、ひとまず研究は一段落したと感じています」

ばらの花に育まれた酵母

久冨教授のご自宅にも、ばらがあるそうです。

「妻がばらの愛好家で、前々から自宅でばらを栽培していました。今、うちの庭にあるのは、5品種ぐらいでしょうか。

お世話はもっぱら妻ですが、3年ぐらい前に私が取り寄せたミスターリンカーンも植えています。今年も立派な花が咲きそうです」

そして、久冨教授はこう教えてくれました。

「福山市の花がばらだったから酵母が見つかったと思っています。

ばらの花は開花期が長いので、花の採取がしやすいんです。また、香りの高いばらにはコガネムシやアブなど多くの昆虫が訪れて、多くの酵母が集まります。

そして、花びらが重なったところに降った雨がたまりますよね。この雨水のなかで、酵母が十分に増えるんです。

以前、桜やツツジ、みかんの花から酵母を取ろうとしたことがあるのですが、非常に難しかったんですよ。

ばら酵母は、ばらの花に育まれた酵母だといえます。

もしも福山市の花がソメイヨシノだったなら、ワインはできていないでしょうね」

おわりに

「ばら酵母とはそもそも何なのか」とずっと疑問に思っていましたが、安全性を確かめながらていねいな基礎研究を重ねて得られたばら酵母は、ばらのまち福山の新たな財産だと知りました。

野生酵母の研究を続けていた久冨教授と、福山の市花ばらの偶然の組み合わせによって見つかったばら酵母は、多くの人の手を経て実用化されました。

世界初の「ばらの香りのワイン」に続き、今後も今までにない商品が生まれていくことでしょう。

そしてそれらの商品は、福山のまちをこれまで以上におもしろくしてくれることでしょう。